Berichte

Gegen die "Festung Europa"

(von Christian Jakob, die tageszeitung)

Das Experiment beginnt auf einer staubigen

Brache. Normalerweise gehört die Fläche in dem ärmlichen Außenbezirk von

Malis Hauptstadt Bamako trainierenden Fußballern. Doch heute hat hier

die Malische Vereinigung der Abgeschobenen (AME) einen Versammlungsort aufgebaut: Planen als Sonnenschutz, Bänke, aus Boxen tönt Reggae-Musik, in einer Hütte wird gekocht. Zwischen

Kindern, die mit leeren Konservendosen umherlaufen und um Geschenke

bitten, steht Alassanne Dicko und telefoniert ausdauernd. Dicko ist der

Präsident der AME, und er hat große Pläne: In den nächsten Tagen sollen

sich hier Basisinitiativen aus Westafrika und Europa sammeln und

aufbrechen zu einer Karawane des Protests.

"Europa öffnet sich nach innen, aber es zwingt Afrika dazu, sich zu

schließen", sagt Dicko. "Enorme Summen fließen hierher, um zu

verhindern, dass Menschen nach Europa kommen." Die Arbeit der AME ist

eine Folge dieser Politik: Mali ist voll von gestrandeten Migranten aus

ganz Afrika, die auf auf ihrem Weg nach Europa zurückgeschickt wurden -

wie vor Jahren auch Dicko selbst.

Die AME hat seit langem Kontakte zu antirassistischen Gruppen in Europa. Als Dicko sie einlud, gemeinsam zum Weltsozialforum

zu ziehen, sagten diese zu. "Es ist ein Experiment", sagt Olaf Bernau

vom "NoLager"-Netzwerk. Das unterstützt in Deutschland Flüchtlinge bei

ihren Versuchen, sich zu organisieren. Doch auf die Dauer genüge das

nicht: "Letztlich geht es darum, das Dominanzverhältnis zwischen Nord

und Süd zu verändern." Das sei nur denkbar, "wenn Initiativen von hier

und dort versuchen, trotz aller Ungleichheiten auf Augenhöhe

zusammenzuarbeiten", so Bernau.

Ein Jahr lang bereitete das eigens gegründete "Afrique-Europe-Interact"-Netzwerk

diesen Versuch vor. Nun sind in der Nacht die letzten europäischen

Aktivisten in Mali angekommen. Einige hätten es fast nicht geschafft:

Sie waren bei einer Zwischenlandung in Paris im Gefängnis gelandet. Aus

Protest gegen eine Abschiebung hatten sie sich geweigert, vor dem Start

ihre Plätze einzunehmen. Doch jetzt sind sie da, ebenso wie eine

Delegation der Sans-Papiers aus Frankreich und rund 200 der "Refoulées":

Abgeschobene, zusammengeschlossen in der AME.

Bamako/Nioro, 26. Januar

Fünf Busse stehen am Morgen auf dem Platz

bereit. Auf dem Boden türmen sich Schaumstoffmatten, Transparente,

Taschen voller Flugblätter. Mit Rucksäcken bepackte Teilnehmer der

Karawane treffen ein, Händler bieten ihnen Zahnbürsten, Sandalen und

Telefonkarten an. Ein Bus stammt aus Deutschland: Ein Schild, das das

hessische Dillenburg als Ziel ankündigt, hat noch niemand entfernt. Nach

zwei Stunden ist alles verstaut.

Die Fahrt ins mauretanische Grenzgebiet

führt vorbei an Affenbrotbäumen, Ziegenherden und vertrockneten

Maispflanzen. In Nioro hat die AME-Ortsgruppe einen großen Empfang in

einem leeren Schulgebäude organisiert. Auf winzigen Grills im Garten

wird Tee in Metallkannen gekocht und in kleinen Gläsern gereicht.

Überall fliegen Heuschrecken umher, sie landen in den Haaren, es gibt

Streit um die Moskitonetze.

Der Polizeipräfekt verlangt eine Liste mit

den Namen aller Beteiligten, "aus Sicherheitsgründen". Seitdem

Islamisten in Mali Ausländer entführen, gilt auch Nioro als

Einflussbereich von al-Qaida. Die AME hat deshalb die Polizei um Schutz

für die morgige Aktion gebeten. Als sich das herumspricht, bricht eine

wütende Debatte aus. "Ihr wisst doch genau, was passiert, wenn die

mitkommen: Am Ende schlagen sie uns", sagt ein Kongolese. So ist es am

Tag zuvor geschehen: Bei ihrer Kundgebung vor der französischen

Botschaft vertrieb die Polizei die Karawane mit Knüppeln und Tränengas.

In Nioro wird die Polizei schließlich wieder ausgeladen.

Nioro, 27. Januar

Am Morgen beginnt ein symbolischer

Trauermarsch, eine 15 Meter lange Liste wird durch die kleine Stadt

getragen. Sie trägt die Namen von über 14.000 Menschen, die an Europas

Außengrenzen starben. "Wir wollen an die Opfer der Festung Europa

erinnern", sagt ein Sprecher der Sans-Papiers, der sich "Minister für

Legalisierung" nennt.

Die Aktivisten legen die Liste vor der

Präfektur auf der Straße nieder. Roter Staub weht darauf, Kinder knien

hin und wischen ihn weg. Tuareg in blauen Gewändern stehen an der Seite

und schauen zu, der Papierlosen-Minister bittet um eine Schweigeminute.

Eine ältere Frau drängelt sich nach vorn, greift nach dem Mikrofon. Ihre

Kinder sind im Exil, aber sie weiß nicht, wo, und hat Angst um sie. Aus

praktisch jeder Familie in Nioro gehen Söhne auf der Suche nach Arbeit

ins Ausland. "Wenn ihr hier seid, um die Migranten zu verteidigen, dann

grüße ich euch", sagt die Frau.

"Mit unseren Forderungen rennen wir hier

eigentlich offene Türen ein", sagt Hagen Kopp aus Hanau. Vor Jahren hat

er das Netzwerk "Kein Mensch ist illegal" mitgegründet. "Die Frage ist

nur, wie wir es schaffen, dass daraus ein gemeinsamer politischer

Prozess wird." Die Karawane mit ihren Flugblättern, Stelzenläufern und

Fotografen komme ihm vor "wie ein Ufo" in der Wüste. Doch solange sich

Europas Grenzen immer weiter nach außen verschieben, müsse eine

antirassistische Bewegung dem "Grenzregime an seine Hotspots folgen",

meint Kopp.

Gogui, 28. Januar

Gogui ist so ein Hotspot. Wer aus dem Bus

tritt, den trifft der Wüstenwind wie ein Schwall heißes Wasser, der

Sandsturm lässt nach wenigen Minuten die Augen brennen. An diesem

winzigen Grenzort setzt die mauretanische Polizei die Flüchtlinge aus,

die spanische Einheiten der EU-Grenzschutzagentur Frontex vor den

Kanarischen Inseln abfangen. Das Gleiche tun die Algerier weiter östlich

an ihrer Grenze zu Mali. Manchmal nimmt das Rote Kreuz sie in Empfang,

manchmal auch nicht. Immer wieder sterben völlig dehydrierte

Flüchtlinge.

In Gogui hat die EU ein Schild aufgestellt:

"Stoppt die irreguläre Migration - sie gefährdet die malische

Gesellschaft." Vor dem einzigen einigermaßen intakten Haus hocken zwei

Grenzpolizisten. Trotz der brüllenden Hitze tragen sie schwarze

Wollmützen, vor ihrem Mund Schlafmasken, zum Schutz gegen den Sand.

Außer ein paar Kindern sind sie fast die einzigen Zuschauer des sich

langsam formierenden Demozugs der Karawane. Die will in Gogui "gegen all

die Verbrechen an Flüchtlingen in der Wüste" protestieren. Ein

französisches Anarchistenpärchen sprüht "Grenzen töten" an die Rückwand

des Grenzhäuschens.

Die Polizisten führen ein Filmteam zu zwei

völlig verfallenen Hütten, etwas abseits der Straße. Sie gleichen

Ziegenställen, drinnen liegen ein paar vergessene Kleidungsstücke, weit

und breit ist kein Wasseranschluss in Sicht. "Hier können sich die

Flüchtlinge ausruhen, bevor sie weiterziehen", erklärt der Polizist.

Bamako, 1./2. Februar

Inzwischen treffen in Bamako am Abend die

letzten Gruppen ein, die mit der AME-Karawane nach Dakar reisen wollen.

Tunesische Aktivisten, voller Stolz auf ihren geglückten Regimesturz.

Bäuerinnen aus Burkina Faso, denen Großgrundbesitzer das Land streitig

machen, auf dem sie Subsistenzanbau betreiben. Togoische Flüchtlinge,

die seit den Wirren bei den Wahlen 2006 in einem Flüchtlingslager im

benachbarten Benin leben. Einer von ihnen ist Amadou Tourai. "Es gibt

hier so viele Probleme, die kann niemand allein lösen. Deshalb will ich

nach Dakar", sagt der junge Mann, der sein Studium in Lomé abbrechen

musste.

Dicko drückt es so aus: "Das WSF ist ein

Ort, an dem sich die Kämpfer treffen. Und darum wollen wir da sein." Auf

fast 500 Menschen wächst die Karawane an - und exponentiell steigen die

Reibungsverluste: Bis unter allen Präsidenten und Generalsekretären

Einigkeit herrscht, vergehen nun oft chaotische Stunden.

Bernau sieht das "eher mit einem lachenden

Auge", sagt er. "Wenn wir uns ernst nehmen, dann müssen wir lernen, auch

unter schwierigen Bedingungen zusammen Lösungen zu finden." Nur so

könne "Vertrauen entstehen, das sich hoffentlich später in politisches

Vertrauen übersetzt."

Kayes 2./3. Februar

Kayes, im Westen Malis, ist eine Hochburg

der Auswanderung. Am Morgen beginnt eine Konferenz mit Bewohnern der

Stadt. Die Deutschen haben ein Theaterstück vorbereitet. Es schildert

das Leben des in Dessau in einer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers

Oury Jalloh. Eine Frau erhebt sich. "Das macht einem ja Angst", sagt

sie. Einige der Aktivisten sind sich unsicher, ob das Stück die richtige

Botschaft war. "Wir wollen nichts romantisieren, aber andererseits

wollen wir den Leuten ja auch nicht ausreden, ihr Glück in Europa zu

versuchen", sagt Hagen Kopp. Dicko

erhebt sich zu einer Rede. "Wir haben zwei Ziele, und sie sind uns

gleich wichtig", sagt er. Natürlich sei es besser, "wenn die

Lebensverhältnisse so sind, dass man bei sich bleiben kann". Deshalb sei

es fatal für ein Land wie Mali, wenn alle Jungen es verlassen. "Um

soziale Rechte müssen wir hier kämpfen", sagt er. Doch für ihn sei klar:

"Bewegungsfreiheit ist ein Menschenrecht." (Hintergrund-Information:

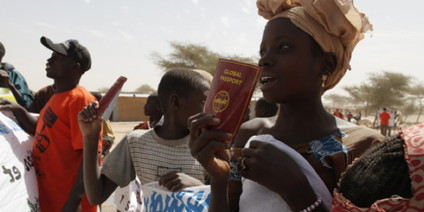

("Grenzen töten": TeilnehmerInnen an der Protestkarawane nach Dakar. Foto: Leona Goldstein)

Bamako, 24. Januar

Vom 6. bis 11. Februar 2011 findet in Senegals Hauptstadt Dakar das 10. Weltsozialforum statt. Veranstaltungsort ist die Universität Cheikh Anta Diop. Rund 700 Veranstaltungen und 1.200 VeranstalterInnen sind registriert. Es ist das dritte Weltsozialforum in einem afrikanischen Land.

Eingeleitet wird das Forum von einer Protestkarawane "für Bewegungsfreiheit und gerechte Entwicklung" aus Malis Hauptstadt Bamako nach Dakar. Der vom Netzwerk "Afrique-Europe-Interact" organisierte Protestzug thematisiert vor allem Europas Abschottungspolitik. Die letzte Station der Karawane ist das "Welttreffen der MigrantInnen" auf der senegalesischen Insel Gorée, geplant für dieses Wochenende. Gorée war einst Umschlagplatz für den Sklavenexport nach Amerika, heute hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex dort einen Vorposten. Auf Gorée soll eine "Weltcharta der Migranten" verabschiedet werden.)